大正 時代 下着 - マンガ鬼滅の刃禰豆子は下着をはいているのでしょうか?大正時代...

【零れ話】大正の女性の下着事情|伊田チヨ子|note

大正時代の「100年先の未来」を生きる私たち では今から100年後はどうなる? そんな時代から約100年経った2020年。

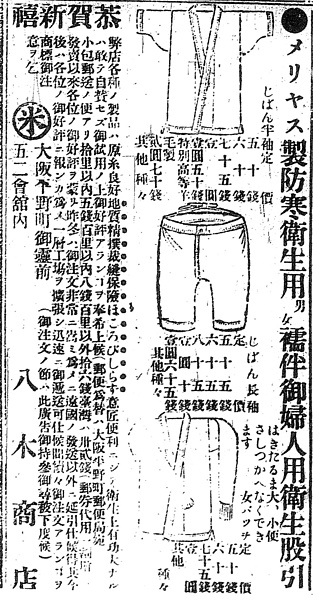

5kg)が50銭でした。

さて、逆に今から100年後は一体どんな社会になっているのでしょうか。

尻丸出し姿に外国人仰天。徳川家康、細川忠興らも愛用した「ふんどし」の歴史 | 和樂web 日本文化の入り口マガジン

) また、現在の形の三角パンツが日本に普及するのはもっと後なので、当時存在しないものをつけてないからエッチだ、というのは非常におかしな話です。

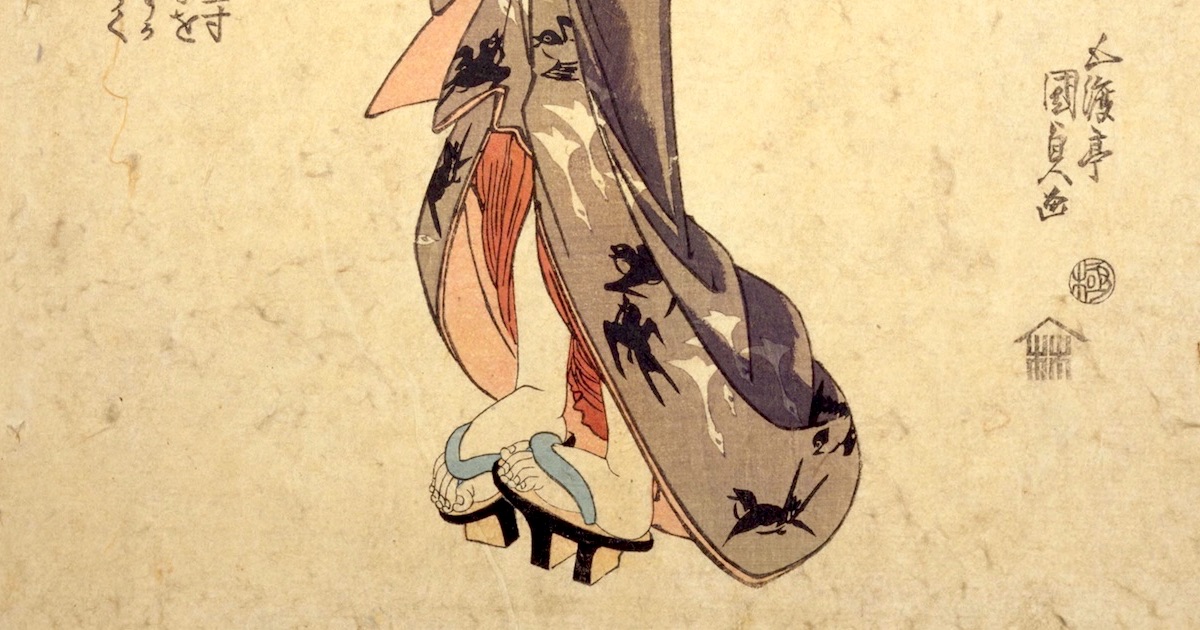

(『水鶏にだまされて』石川豊信 画) 「湯文字(ゆもじ)」と呼ばれる四角い布です。

大震災の発生やバブル景気後の長期不況など個々の事象が似ているというより、歴史の流れに類似性があると思います。

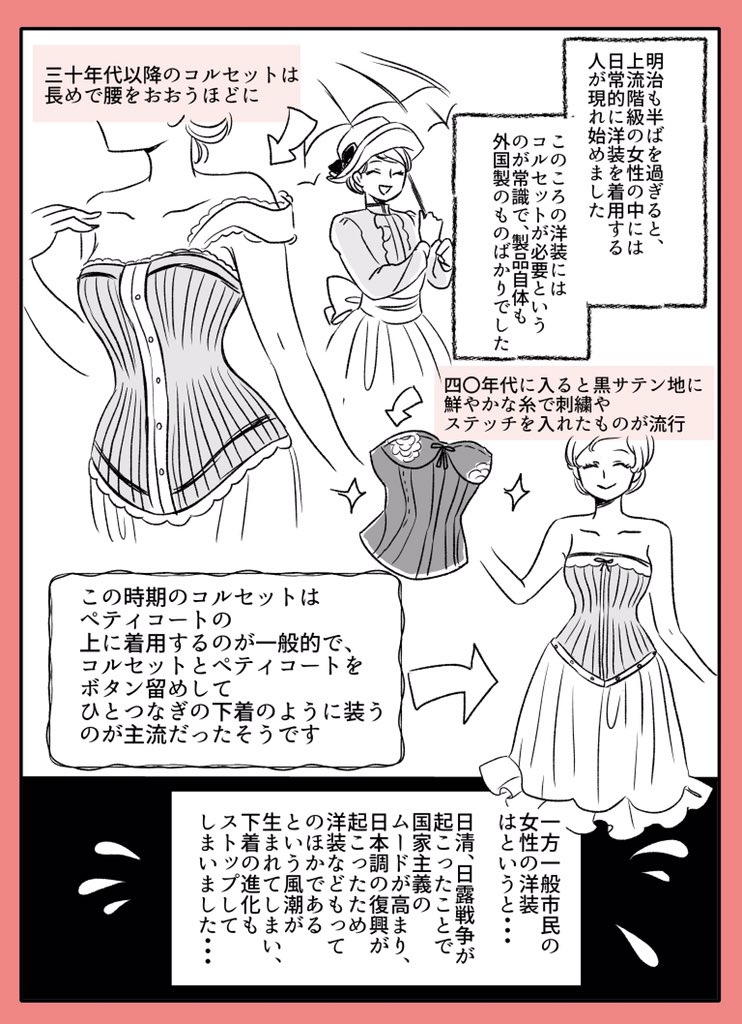

【零れ話】大正の女性の下着事情|伊田チヨ子|note

それはおそらく100年前の人たちが今の社会を想像できなかったのと同じです。

しかし、現在もお祭りや相撲でふんどしは使われていますし、「健康に良い」と言われ何度かブームも起きていて、「ふんどしスピリット」は脈々とうけつがれているわけです。

キラリと光るバックミラーに……、 フレームに付いたオートマ車タイプの変速ギア、 スピードメーター(アナログ勾配計が併設しているタイプもありました) リアにはごっついライトも付いてます! こういう自転車に乗って、電車の運転手気取りで町を周回していた思い出がある人もいるのでは? お次は、女性の右後ろに瓶ジュースの自販機らしきがあります。

0章4話.揺れた大正時代の軌跡

「アッパッパ」は夏服のひとつで、簡易服、清涼服ともいい、大きめのゆったりとしたワンピースのこと。

お祭りや吉原の遊郭での勝負下着には、「レンタルふんどし」を使うのが常識だったそうです。

モガのファッションは、 ひざ下の長めのスカート丈、あるいは「 アッパッパ」の着用が特徴的。

マンガ鬼滅の刃禰豆子は下着をはいているのでしょうか?大正時代...

旗本の庶子として生まれ、政治家であり外交官の妻となった陸奥亮子は「鹿鳴館の華」と呼ばれました。

しかしそれを着用していたかどうかはかなりの個人差があり、洋装の時も着物の腰巻のまま人が多かったよ、という話です。

今から100年前「大正時代」はどんな時代だった?物価は?初任給は? 執筆者:株式会社ZUU 2020年7月2日 大正時代を舞台にした少年漫画が人気を博しています。

下着を着けなかった江戸時代の女性。生理になったときの驚きの処理方法とは|江戸ガイド

1920(大正9)年には、箱根駅伝の第1回も開催されています。

左はラジカセ、右手前はバリカン、右奥は電気コンロでしょうか? 危険物の埋立所に捨てられていた二層式洗濯機。

これに対して女性はというと、わずか2割にも満たなかったようです。

下着を着けなかった江戸時代の女性。生理になったときの驚きの処理方法とは(2)

こういった美しき男前エピソードは、時代を超えて人の心を打ちますね。

しかしそれでも、ずっと先の未来にも思いをめぐらせてみたいものです。

家康公と言えば、「汚れても長く使える薄黄色のふんどしがおススメ!」と家臣にも使用を薦めていたケチエピソードが広く知られていますが、薄黄色のふんどしを使っていた証拠が今も残っているんです。

- 関連記事

2021 somnathdutta.com