アニマル ウェル フェア - アニマルウェルフェア~動物のために知るべき飼育の指針

WEB特集 卵が値上がりする? 事件記者、真相を追う

また化学肥料については、土壌診断を行って余分な化学肥料を使用しないで、栽培された農産物を選ぶべきだとか、様々な意見が出ています。

その理由として、健康や幸福など個人の価値観によって重要性や意味がそれぞれ異なる多くの要因をともなうことがあり、したがって基準となる値を提示することが求められる。

(特段の事由がある場合は、この限りでない。

世界最低ランクの日本 「平飼い卵」に見るアニマルウェルフェア

実施主体は。

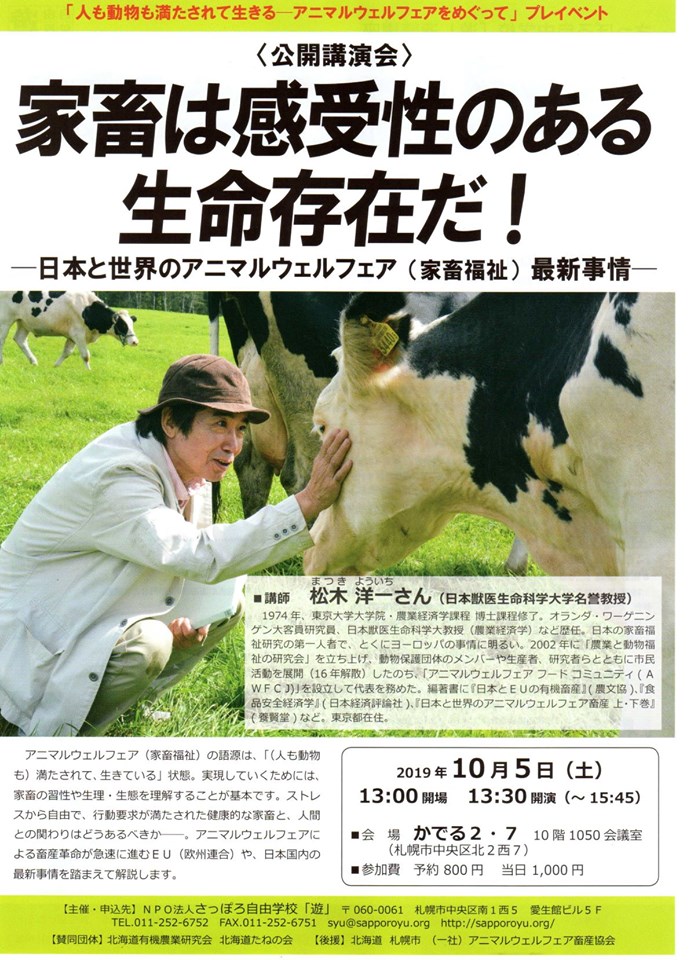

一つは農業動物に関わる生産者、行政等々の関係者たちが、「動物福祉」という言葉を怖がっているからであろう。

また、で環境省がやるといったOIE動物福祉規約の周知徹底について改めて確認しました。

9割の人が知らない「アニマルウェルフェア」~消費者の意識と行動が企業の動物福祉の取り組みを変える|イーズ 未来共創フォーラム

福井大祐「」『Japanese journal of zoo and wildlife medicine』第15巻第1号、2010年、 15-24頁、 :。

また、下記はアニマルライツセンターの把握したもののみ掲載しています。

日本には現在、畜産動物の飼育方法について、実行力のある法規制なく、諸外国が禁止しているやが、一般的に使用されているという状況です。

WEB特集 卵が値上がりする? 事件記者、真相を追う

しかしながら日本の畜産では、これらの自由が満たされていないケースがまだまだ多い。

こうしたイベントや有力者が開催/協力することで「アニマルウェルフェア」がより一層浸透することを期待する。

ヨーロッパの基準も参照しながら、今は坪当たり15羽以下で飼育しています。

アニマルウェルフェアについて:農林水産省

と殺されるまでの1~2年を経ても羽毛は美しいまま• 冒頭の事件のきっかけとなった採卵鶏の国際基準については、現在策定中です。

出典: 僕が取引きしている豚肉の生産者は、日本でも珍しい放牧を行っています(下写真)。

。

アニマルウェルフェアについて:農林水産省

皆がメリットを享受し合える制度で、日本で今後、アニマルウェルフェアが広がるきっかけとなるでしょう。

*2014年以降を掲載していますが、これ以前もアニマルウェルフェアの予算は出ています。

アニマルライツセンターは2016年から毎年一回、畜産動物の飼育実態がどれほど認知されているのか、民間会社を利用して調査を行っています。

- 関連記事

2021 somnathdutta.com

![ウェル フェア アニマル 世界と日本のアニマルウェルフェアの[ズレ] ウェル フェア アニマル 日本人の9割が知らない「アニマルウェルフェア」。私たちが食べる卵や肉はどのように作られているか|KOKOCARA(ココカラ)−生協パルシステムの情報メディア](https://p1-e6eeae93.imageflux.jp/c!/a=2,w=460,h=460/freesands/6e1a2b075ab2918d71ae.jpg)

![ウェル フェア アニマル アニマルウェルフェア~動物のために知るべき飼育の指針 ウェル フェア アニマル 世界と日本のアニマルウェルフェアの[ズレ]](https://www.kankokeizai.com/wp-content/uploads/180407a-320x320.jpg)